昨今、救急分野で活躍の場を広げているサークルがあります。それが、千葉大学医学部の救急サークル「C–TAT(Chiba Training Association for emergency Treatments)」です。

昨年実施された心肺蘇生法を含む一次救命処置(Basic Life Support、以下、BLS)の技術と知見を競う「第10回全国医学生BLS選手権大会」では、所属の橋本俊亮さん(医学部5年・サークル代表)、森英介さん(医学部5年)、大川慶之さん(国際教養学部2年)が、総合部門で準優勝に。また、同年12月には千葉市役所にて「千葉市消防団CUMST(Chiba University Medical Support Team)」の発足式が行われ、C-TATのメンバーが消防団員に任命されました。今後は災害時に活動する機能別団員として、心肺蘇生やDMAT※の補助、避難者の健康管理などに従事する予定です。

※DMAT(Disaster Medical Assistance Team):医師、看護師、業務調整員(医師・看護師以外の医療職及び事務職員)で構成され、大規模災害や多傷病者が発生した事故などの現場に、急性期(おおむね48時間以内)から活動できる機動性を持った、専門的な訓練を受けた医療チーム。

今回はC-TATメンバー3人にインタビューを実施し、C-TATの活動や、全国医学生BLS選手権大会に参加した感想、消防団員としての意気込みなどについてたっぷりお話しいただきました。

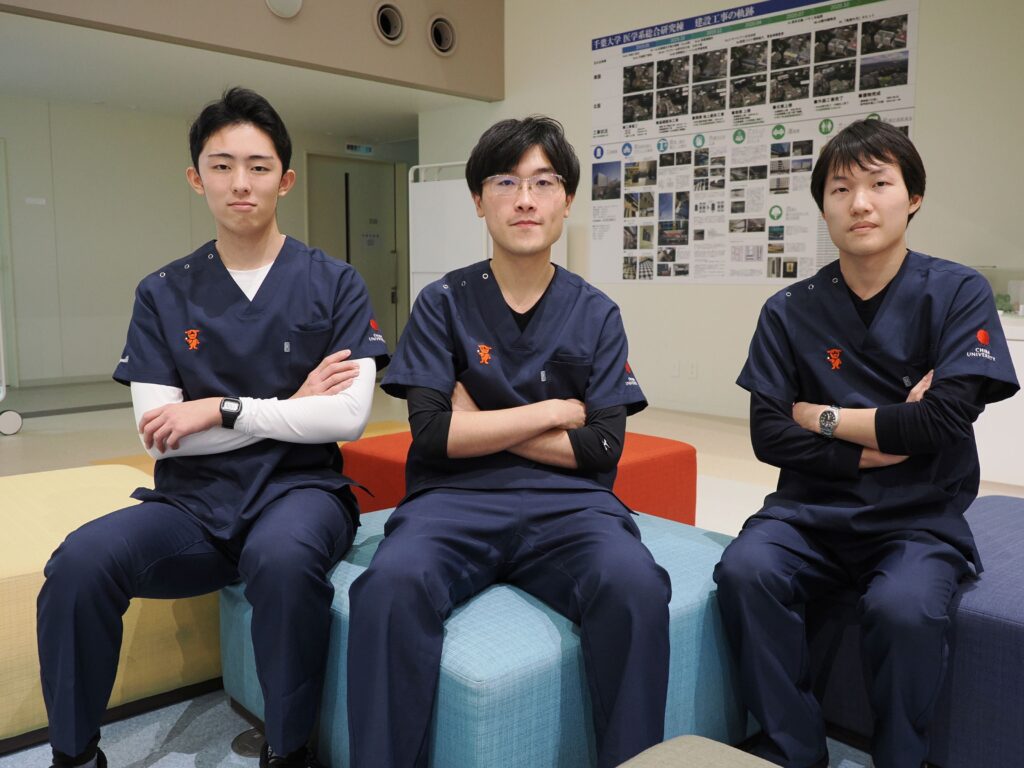

<インタビュー参加者>

橋本 俊亮 さん 医学部5年(C-TAT代表)

森 英介 さん 医学部5年

大川 慶之 さん 国際教養学部2年

救急救命に関心を持つ学生が、技術や知識を研さんする「C-TAT」

――C-TATでは普段どのような活動をされているのですか?

橋本さん(以下敬称略):私たちC-TATは、日本BLS協会や千葉大学医学部附属病院救急科・集中治療部、災害治療学研究所の先生方のご指導をいただきながら救急救命や災害医療に関する活動や勉強をしています。

森さん(以下敬称略):主な活動の1つは、千葉大生を対象としてBLSを指導する「BLSプロバイダーコース」の実施です。コース修了者はアメリカ心臓協会(AHA)公認のBLSプロバイダーが取得できるため、資格に興味を持って参加している学生も多いですね。

橋本:年に1回実施する救急科の先生による勉強会の実施もメインとなる取り組みの1つですね。今年は新しい取り組みとして館山市と千葉大学が共催した「大規模地震時医療活動訓練」に私たちも参加しました。現在は21名のメンバーで活動しています。医学部を始め看護学部や薬学部、亥鼻(いのはな)キャンパス以外の国際教養学部などの学生も参加していて、活動の広がりが感じられてうれしいです。

――皆さん、日頃の学びのなかで救急救命に興味を持つようになってサークルに参加しているのでしょうか。

橋本・森:そうですね。特に医学部や看護学部の学生は、日頃の学びから派生して興味を深めていきたいという気持ちをもっている人も多いと感じますね。 私たち二人は、日頃の学びの延長線というよりは、単純に救急救命に興味があってサークルに参加しています。

――大川さんは国際教養学部と、お二人とは学部が異なります。サークルに参加したきっかけは何かあったのでしょうか。

大川さん(以下敬称略):高校生の頃から国際消防救助隊になりたいという夢があり、救命の技術について勉強したくてサークルに参加しました。国際消防救助隊は救助の技術に加えて、救命の技術を持っていないと活動ができないので、C-TATの活動の中でしっかり学んでいきたいと思っています。

BLSの資格取得にとどまらず、さらに技術を深めるために大会に参加

――今回、全国医学生BLS選手権大会に出場しようと思った理由について教えてください。

橋本:これまでBLSコースを修了することがサークル活動の主軸になりがちでしたが、学んだことを実践し、さらに成長できる機会がほしいと思い、大会への参加を決意しました。

森:ここ数年コロナ禍で大会が中止となっていたのですが、昨年度から再開されたことも参加しようと思ったきっかけになりましたね。加えてC-TAT内でも学生同士の交流が活発になってきたため、みんなで1つのことを成し遂げたいという思いもありました。

大川:私は今年からサークルに入ったのですが、お2人に声をかけていただき、自分の技術を試す良い機会だと思い、大会に出場することを決めました。

橋本:日頃お世話になっている救急科の今枝先生、飛世先生に出場の報告をし、技術面のアドバイスをいただきながら大会まで約1カ月練習を重ねました。

日頃の学びを活かす場となった「全国医学生BLS選手権大会」

――そうして参加した「全国医学生BLS選手権大会」で総合準優勝に輝いたのですね!おめでとうございます! 感想をお聞かせください!

橋本:ありがとうございます!私たち自身は今回が初めての出場だったのですが、このような結果を出せたことに驚いています。良い結果を残せたことももちろんですが、大会に出場すると決めてからしっかりと準備し、先生方のご指導をいただきながら、本番に臨むというプロセスを経たことも自分たちにとって貴重な経験となりました。

大川:うれしい気持ちもありますが、大会中には「まだまだ成長しないと」という気持ちにもなりました。実際にBLSを施す場合には、平常心を保ち、最高の精度で処置をすることを目指しますが、大会という場に臨んだ際、とても緊張してしまっている自分に気付きました。常に100%の心技体でいられるようにしたいと改めて思いました。

森:大会を通じて技術を試す機会になっただけではなく、他大学の学生との交流ができたことも良かったです。今年の大会は全国の参加者全員が1つの会場で競技をしました。他大学の手技を目の当たりにできたこと、他大学の学生とコミュニケーションを取れたことはとても大きな刺激になりました。

どんな場でもどんなチーム構成でも常に平常心・最高精度の技術が必要とされる

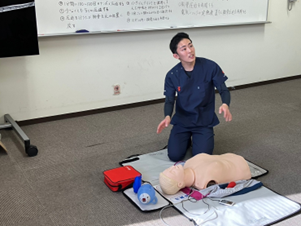

――当日の競技についてくわしく教えてください。どのような形で競うのでしょうか。

橋本:競技は前半戦と後半戦に分かれ、前半は大学別で競います。その際には、2人法のBLS(胸骨圧迫・人工呼吸を2人で実施)を実施する2名に、AEDの使用やBLSの評価を行う1名を加えた、合計3名で行います。後半は異なる大学の選手3名で、当日即席で構成する混合チームにて競います。前半・後半の得点を合算する形で、大学の総合得点が決まります。

――当日即席でチームを組むとなるとドキドキしますよね。

森:自分たちのやり方は「こうだ」と思って貫いてきたことも、他大学では違った、なんていうこともあります。その場で意思を合わせて共に手技を行うことが大切です。

大川:将来現場で救急救命をする際には、いつも一緒に取り組んでいる人とだけではなく、初対面の人とも行動しないといけません。ですので、こうした混合チームでの経験はとても貴重なものだと感じました。

――競技を経てどんなことを感じましたか。

橋本:個々人の精度をもっと高めていきたいと感じました。今回の大会は、全員の点数がおしなべて高かったので、大学別総合順位で2位に入ることができましたが、3名ともに大学別戦・混合戦では上位にランクインできませんでした。今後は混合戦でも、大学別でも、上位を目指していきたいですね。

大川:処置をする人の感覚と実測値のギャップをできる限り小さくする必要があると感じました。たとえば、模型の人形の胸骨圧迫をする時に、チーム全員が同じ感覚を持ちながらきっちり5センチ胸を押せているのか……。感覚で押しながらも実測値を揃えないといけないのが本当に難しいところです。だからこそ、その感覚を共有するために違和感や「こうしている」という考えを、相手に言葉で精緻に伝えて認識を統一していく必要があります。今後チームで競技する際に、この意識のすり合わせをするコミュニケーション力を磨いていきたいです。

救急救命活動は、社会に出てどんな場で活動をしても必ず役に立つ

――大会を通じて、周囲からはどんな反応がありましたか。

森:サークル内のメンバーから「おめでとう」と声をかけてもらいました。大会に挑戦したことで自分たちの技術レベルの現在地が見えたように思います。今回は私たち3人が参加しましたが、今後は後輩たちにもぜひ参加してほしいですね。

――5年生のお二人は、卒業後の進路を意識していると思います。今回の活動は今後の仕事に活きると感じますか?

森:大会への参加は新たな挑戦でしたが、C-TATの活動を盛り上げるための行動や経験は、社会に出てからも活かすことができるのではと思っています。

また、救急救命活動を通して学んだことは、将来、医療現場において様々な場面で活かせると考えています。というのも救急救命を遂行するためには、周囲の人とのコミュニケーションが非常に大事になります。医師を目指すうえで、患者さんや同僚とのコミュニケーション能力はどんな診療科においても必要とされるため、今回の経験はきっと将来役に立つと思っています。

橋本:私も将来救急科にするかはまだわかりませんが、ほかの診療科に就いたとしても、この経験は役に立つと思います。先生方と相談し、学生同士でコミュニケーションをとりながら準備を進めてきたプロセスは、就職後も活きてくるのではと感じています。

――大川さんは卒業までまだ時間がありますが、いかがでしょうか

大川:私が目指している国際消防救助隊は、経験が非常に重要な職で、高卒で就職した方や専門学校に通われていた方に比べて遅れを取っていると考えています。そのため、基本的な技術は今のうちに磨いておきたいと考えています。卒業まで時間があるからこそ、在学中にもっともっと高いレベルの技術を習得できるよう、これからも大会に参加するなどして技術を磨いていきたいですね。

活動の場は「千葉市消防団CUMST」の設立でさらに広がる

――橋本さんと森さんは「千葉市消防団CUMST」としても活動を行うことになったと聞いています。今の思いを聞かせてください。

橋本: 「千葉市消防団CUMST」は、千葉市消防団に設立された、千葉大学医学部生を中心とした機能別団員チームです。大地震などの大規模災害発生時に特化して、その知識・技術を生かし、応急救護活動などを実施します。学生の時からこのような活動に携わらせていただける機会をいただけてとてもありがたいですし、災害治療学研究所の先生方をはじめ今回の消防団設立にご尽力くださった方々には感謝しかありません。これからはその期待に少しでも応えられるよう、災害医療を学ぶことのできるサークル内の環境整備に励んでいきたいと思っています。

森: 私も学生がより実践に近い現場で活動に取り組むことができるようになりうれしく思います。一方で、医学生が消防団として活動したという事例があまりなく、知識に関しても自信を持って十分にあるとは言えないため、少し不安もあります。ですので、日頃大学で学んでいることはもちろん、災害現場で役に立つ知識や手技を学ぶ必要があると思います。

――CUMSTの発足により、どのようなことが期待されるのでしょうか?

橋本: 災害時の医療資源・人的資源は限られていますが、そのような中での災害対応は容易ではありません。私たちは医師免許を持っていませんが、医療知識は持っていますし、私たちが災害時に活動を行うことで、災害対応の効率化に貢献できればと思っています。例えば、災害発生後の急性期には、バイタル測定や病歴聴取等を行った上で、専門用語を用いてDMATの先生に患者さんの情報を共有したり、日頃学んでいるBLSを実施したりできると思います。急性期を過ぎた後では、避難者の健康相談やメンタルケアなどの面で少しでも貢献できればと思っています。

森: この消防団に参加した学生は、全員が医学生ですので、DMATの先生方や千葉大学医学部附属病院との間で引き継ぎなどを行う際に、より円滑に情報共有を行うことができると思います。しかし、経験が少ない学生が災害時に活動することに対する不安を感じる方もいるのではないかと思います。そのような不安を取り除くために、私たち学生自身の勉学に対するモチベーションが向上することも期待されるのではないかと思います。

――最後にC-TATのPRポイントはありますか?

橋本: C-TATの特徴は、活動の自由度が高く、他の部活動と両立可能なところ、専門的な知識を持つ先生方と多く関わりながら活動しているところだと思います。先輩方も優しく指導してくれましたし、現在ご指導してくださっている先生方も教育熱心な方ばかりです。日本災害医学会での発表や研究も今後計画しており、意欲ある人はどんどん成長できる環境となっているのも魅力の一つだと思います。学部・学年問わず、興味ある方は大歓迎です。活動見学も随時受け付けていますので、Instagram等で気軽にご連絡ください。

貴重なお話ありがとうございました!

C-TATの皆さんの今後のご活躍を応援しています!

C-TAT HP: https://ctatinformation.wixsite.com/website

Instagram:https://www.instagram.com/chibamed_ctat?igsh=Z2tkbW1kOW9rcW9h&utm_source=qr

災害治療学シンポジウム ※C-TAT代表橋本さん(医学部5年)が登壇(50:18頃~)