千葉大学での継続的なスタートアップを支援する機関として誕生した「千葉大スタートアップ・ラボ」。自らも起業家やベンチャーキャピタリストを経験し、現在は千葉大学大学院国際学術研究院教授として本ラボの責任者を務める片桐大輔氏に話を伺いました。

片桐 大輔(かたぎり・だいすけ)

千葉大スタートアップ・ラボ責任者。千葉大学大学院国際学術研究院教授。千葉大学大学院医学薬学府博士課程修了。日本学術振興会特別研究員として薬学研究に従事したのち、NEDOフェローを経て大学発スタートアップを起業。経営を実践。その後、大学系VC・ベンチャーキャピタリストを経て、2022年1月より千葉大学IMOに参画し、スタートアップ・ラボを設置。2024年4月より現職。第12回(平成26年度)産学官連携功労者表彰 経済産業大臣賞。

大学から自発的なイノベーションを生み出すために設置

かつては研究と教育がメインミッションだった国立大学ですが、近年では研究成果を社会実装し、課題解決に貢献する役割が求められています。こうした要請に応えるため、千葉大学では2020年4月に「学術研究・イノベーション推進機構」(IMO=Academic Research & Innovation Management Organization)を西千葉キャンパスに設置しました。

その後、2022年11月に内閣府から発表された「スタートアップ育成5か年計画」で、大学はイノベーションの源泉と表現され、研究成果をシーズとしたベンチャー創出への期待が示されました。これを受け、スタートアップ支援やアントレプレナーシップ教育を推進する組織としてIMO内に設置されたのが、私たち「千葉大スタートアップ・ラボ」です。

千葉大スタートアップ・ラボは、責任者の私のほか、URA(イノベーション・マネジメント研究員)が5名、さらに今年からは文部科学省の大学発新産業創出基金事業の予算を活用して4名のEIR(客員起業家)が参画し、現体制となりました。ただ、これでもマンパワーは足りないので、外部の専門家や地域企業の経営者などにアドバイザーをお願いしています。

どのような職種でもアントレプレナーシップが必須の時代へ

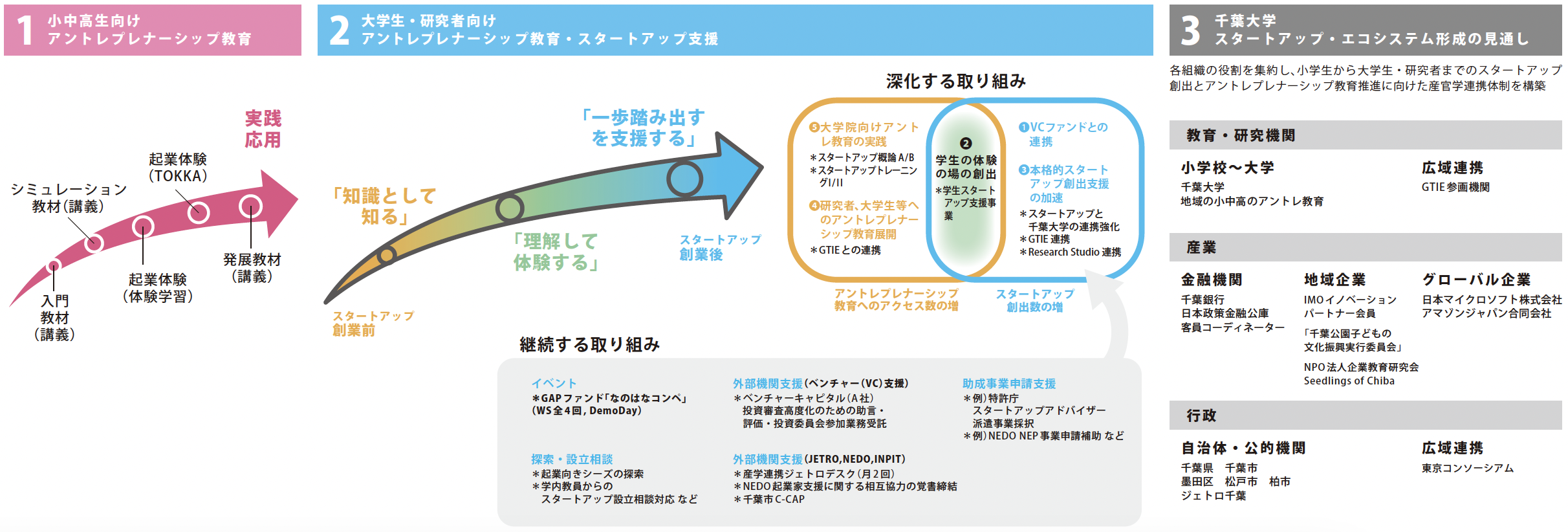

具体的な取り組みは大きく分けて、「アントレプレナーシップ教育」「スタートアップ支援」「スタートアップのエコシステムの形成」の3つです。

1つめのアントレプレナーシップ教育は、大学での教育がメインではあるものの、大学入学前からの助走が必要との考えから、これまで培った教育知見を小中高生にも提供する試みが進んでいます。その一例が、千葉県内に在学・在住する高校生を対象とした起業体験プログラム「TOKKA(トッカ)」。起業に関心を持つ高校生は、インターネットなどを通じて様々な知識をすでに得ていますが、アントレプレナーシップの本質は行動です。そこで、彼らのアイデアをブラッシュアップして、最終的にプロトタイプまで伴走する趣旨でTOKKAを実施しました。こうした取り組みで得られた知見は県内の高等学校で活かされ、アントレプレナーシップ教育の推進につながっています。

実際のスタートアップへとつながっていく千葉大生へのアントレプレナーシップ教育では、起業に関する知識を得る授業「スタートアップ概論」や、概論をベースとしたトレーニングプログラムを実施しています。これからの時代、アントレプレナーシップやスタートアップに関する知識は、起業する人だけでなく、広く社会人にとっても必要になるのは確実です。授業では、企業経営者やベンチャーキャピタリストなどを講師に招き、セッション方式の講義を行うことで、これからの時代に活躍できる人材を育成するという観点で講義を実施しています。

また、アントレプレナーシップ教育の一環として、千葉大学で実施している学内GAPファンド「なのはなコンペ」や首都圏の大学が参画するスタートアッププラットフォーム「GTIE」のプログラムなどを学生や研究者に提供し、アントレプレナーシップを「体験」する場を整えています。こうした取り組みを通じて起業に対する学生の心理的なハードルは下がっていると感じますが、私が教えられている受講者はまだまだ少なく、年間でも100名程度です。千葉大学には学部と大学院を合わせると1万3,000人ほどの学生がいるので、その1割程度まで数を増やしたいと考えています。

人生の主体者になるためのアントレプレナーシップマインド

2つめのスタートアップ支援は、学生や研究者が起業を目指す際、様々なフェーズで適切なサポートを提供するものとなっています。起業前後の登記や定款策定といった行政手続きに関する相談はもちろん、そもそも、その商売の顧客は誰か、顧客価値は何かといったビジネスモデルに関する相談、また、事業計画や資本政策に関する相談など、幅広く対応しています。

支援は起業前だけではなく、起業後も継続して行っています。事業計画を見直ししたいときに壁打ち相手にもなりますし、資金調達(投資・融資)のニーズが高まっている場合は、連携している金融機関やベンチャーキャピタルとの出会いも創出します。こうした教育や支援を通して最終的に目指すのが、3つめの項目、スタートアップのエコシステムの形成です。アントレプレナーシップの定着やスタートアップの活性化のためには、国や自治体、金融機関、民間企業といった様々なプレーヤーが連携することが肝要ですが、大学はそのまとめ役、ハブとしての機能が求められています。大学はアカデミアとして社会の信頼もあり、起業シーズとなる研究成果も豊富です。各大学がイノベーションのハブとなり、さらに大学同士が連携していくことで、複合的な仕組みとしてスタートアップを加速させていく、これが私たちの目指しているエコシステムの姿です。

アントレプレナーシップマインドを持つことは、起業することだけがゴールなのではありません。自らがオーナーシップを持つことは、研究の道に進む場合はもちろん、会社選びや転職も含め人生のあらゆる場面で役に立ちます。起業に関心がある方もない方も、ぜひ一度、千葉大スタートアップ・ラボにお立ち寄りください。

千葉大学IMO スタートアップ・ラボ概要