千葉大学では2024年に「千葉大学DEIB(C-DEIB)推進宣言」及び「DEIB(C-DEIB)基本方針」を制定し、女性研究者支援をはじめとして、さまざまなダイバーシティ研究教育環境の実現に取り組んでいます。

後編も、横手幸太郎学長とダイバーシティ推進担当の後藤弘子理事のお二人に、基本方針制定の背景やそれぞれが考える「DEIB」に関し、様々なお話を伺いました。

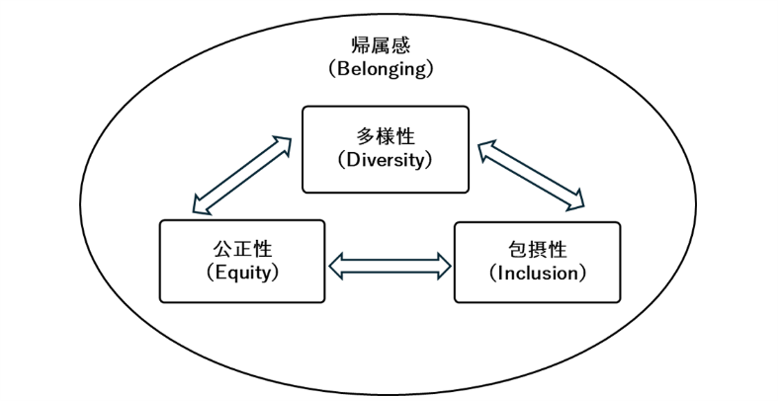

「DEIB(C-DEIB)」ってなに?

D=Diversity 多様性

E=Equity 公正性

I= Inclusion 包摂性

B=Belonging 帰属感

の頭文字をとったもので、多様性・公正性・包摂性を表す「DEI」の概念に、一人ひとりが自分の居場所がここにあると感じられる帰属感を表す「Belonging(ビロンギング)」が加わった考え方。「C-DEIB」の「C」は、Chiba Universityの「C」です。

たくさんの「気づき」が豊かな人生につながる

後藤理事(以下、敬称略):大学の役割の一つとして、次世代の育成が挙げられます。まだまだ社会が平等ではない中で、どのような取り組みが重要だとお考えでしょうか?

横手学長(以下、敬称略):重要なのは「さまざまな気づきを得られる環境を提供する」ことだと考えます。その一つが、千葉大学の特徴でもある「全員留学」制度です。インターネットが発達して世界中の情報が瞬時に手に入る世の中にはなりましたが、テレビやWebなどで見る情報と現地で実際に体感する情報は全く異なります。

後藤:学長が経験されたDEIBの事例もすべて海外でのものでしたね。

横手:そうなんです。一度日本の外に出てみると一気にマイノリティの立場になり、普段過ごしている環境が当たり前のものではないということに気づきます。そういった気づきは、結果として自分の人生を豊かにすることにつながると考えます。

後藤:短期間でも海外に行くという経験は、私もとても大切だと思います。私自身も初めて海外に行ったのは大学生の時でしたが、一番びっくりしたのは「選択の幅が広く、決断の機会が多い」ということでした。例えば、フライドチキンのお店に行くと、日本だと何も言わなくても商品が提供されますよね。ですが、アメリカだと「どの部位なの?揚げ方は?」と矢継ぎ早に聞かれるんです(笑)。

私は渡米の経験を通じて「あなたはどうしたいの?」と常に問われる環境があることを知りました。自分自身で「判断し、選択をする」という機会を積み上げることが、重要な決断を下すための訓練になっているのだと思いました。

内外のグローバル化を進め、ダイバーシティを実現

横手:私は「内なるグローバル化」ということも重要だと考えています。千葉大学には現在約1,000人の外国人留学生がいます。留学生から日本人学生が学ぶことも多くあると思いますし、留学生たちの意見がもっと反映されて学びやすく、活躍しやすいキャンパスづくりをすることで、さらに良い環境ができる。外に向いたグローバル化と内なるグローバル化双方を推進していくことが、ダイバーシティの実現につながっていくと考えています。

後藤:「内なるグローバル化」。意外と盲点でした。国際化のキーワードとして、内と外のグローバル化が必要ですね。少し話は変わりますが、千葉大学の公式マスコットは現時点で4人いますが、その理由をご存じですか?

横手:それぞれのキャンパスをイメージして作られたと伺いましたが……。

後藤:はい、もちろんそれも理由の一つなのですが、マスコットをデザインされた、本学の張(チャン)先生から興味深い話を伺ったんです。キャラクター等のマスコットは1つの大学に1人(つ)であることが多いですが、張先生は検討を始めた当初から複数にすると決めていたそうです。

なぜかと聞いたところ、「あなたは千葉大学の学生・教員だから『これでなくてはならない』と決めつけるのではなく、多様性があって、自分のアイデンティティをしっかり考える機会を提供しなければいけない」と。

アメリカの大学では、図書館にさまざまな形や色の椅子が配置されていて、その多様性に共感されたとも話しておられました。複数のマスコットも図書館の椅子も、それ自体は小さいことかもしれません。しかし、キャンパス全体が物理的にDEIB環境になっていることもとても大切だと思います。

横手:そこまでは知りませんでしたが、学内の一人ひとりのことを考えた環境づくりは重要だとあらためて感じました。

属することが「誇り」と思えるような組織づくりを

後藤:それでは最後に、千葉大学の特徴である「DEIB」の「B(Belonging)」についてのお考えをお聞かせください。

横手:昨今米国を中心にDEIの考え方に疑問を呈する動きも出てきたと聞きますが、自分の所属する組織が誇らしいと思えること、胸を張って言えることがBelongingの本質に繋がってくるのではないかと考えています。

私が本学医学部附属病院の病院長だった時のエピソードを一つお話しさせてください。私が病院長になった時に「自分の家族を診てもらいたいと心から思える病院」を病院のありたい姿として掲げました。

教職員それぞれが自分の家族を安心して診てもらえると思えるような病院づくりを突き詰めていくと、もっともっと良くしようと考え、行動するようになる。それがひいては世界一の病院づくりにつながると考えました。大学でも同じことが言えます。教職員、学生が「自分の子どもを学ばせたい」と心から思ってもらえる組織づくりをしていきたい。一人ひとりが多様性を持って考え、実践していき、それが結実した時、千葉大学は本当の意味での「良い大学」になっていると考えています。

後藤:その組織に所属して良かったと思ってもらうための前提として、安全な環境で、安心して教職員が教育や研究・仕事に没頭できる、学生たちが希望する学問を十分にできる環境を整えることが大切です。ただ、自分が良いと思った環境であっても、他の人たちにとってそうではないといったケースもしばしばあります。

「違いを認める」ということは、自分の信念や考え方が場合によっては否定されることを受け入れることになります。その点についてはどうお考えでしょうか?

横手:確かに違いを認めて、受容するということはエネルギーを使うことかもしれません。ただ、そこに対処するためには、シンプルな言葉ですが「思いやり」という言葉に尽きるかなと思います。他言語でこれに該当する言葉があるかわかりませんが、日本には昔からあるすばらしい言葉ですよね。

C-DEIBの中には「倫理的な誠実さ」というキーワードがありますが、これからはとても大切になると思います。「自由」には責任が伴いますが、最近は少しこの意識が希薄になってきてしまっているのかもしれません。それぞれが周囲の人に対して思いやりを持ち、誠実に行動してこそDEIBは実現されます。私自身もこのような環境を作れるよう積極的に行動していき、誰もが活躍し、誰もが誇れる千葉大学を目指していきたいと考えています。

横手学長、後藤理事、ありがとうございました。

千葉大学が推進するC-DEIBについては、以下のサイトでも情報発信しております。

千葉大学ダイバーシティ推進部門C-DEIB特設ページはこちら