千葉大学では2024年に「千葉大学DEIB(C-DEIB)推進宣言」及び「DEIB(C-DEIB)基本方針」を制定し、女性研究者支援をはじめとして、さまざまなダイバーシティ研究教育環境の実現に取り組んでいます。

今回は横手幸太郎学長と策定をリードしたダイバーシティ推進担当の後藤弘子理事のお二人に、基本方針制定の背景やそれぞれが考える「DEIB」に関し、様々なお話を伺いました。

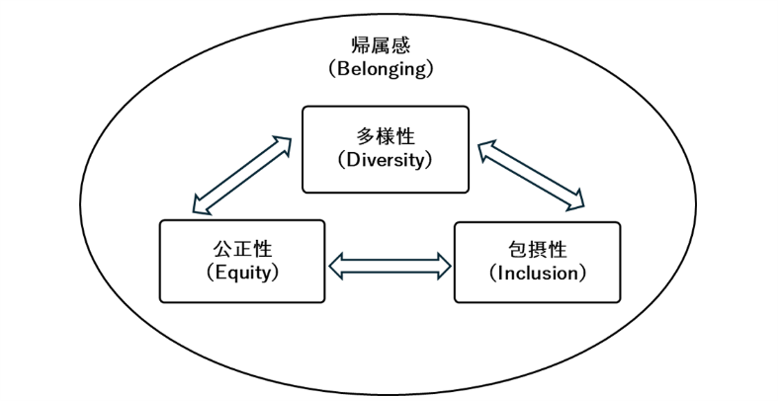

「DEIB(C-DEIB)」ってなに?

D=Diversity 多様性

E=Equity 公正性

I= Inclusion 包摂性

B=Belonging 帰属感

の頭文字をとったもので、多様性・公正性・包摂性を表す「DEI」の概念に、一人ひとりが自分の居場所がここにあると感じられる帰属感を表す「ビロンギング」が加わった考え方。「C-DEIB」の「C」は、Chiba Universityの「C」です。

世界のダイバーシティをあらためて学んだ授業

後藤理事(以下、敬称略):本日のテーマは「DEIB」になります。“B”が付け加わった形の言葉を目にするようになったのは最近のことですが、学長が「DEI」という言葉を知ったきっかけや経験談などがあれば教えてください。

横手学長(以下、敬称略):私がこの言葉を知ったきっかけは2019年であったと明確に覚えています。私はこの年に経営学を学ぶために慶應大学大学院に入ったのですが、その授業のケーススタディの中でGoogle社の事例が取り上げられました。

当時、同社は職場における多様性を実現するための取り組みを推進していましたが、エンジニアとされる人物がその取り組みに対し反対の声明を出したことが、周囲を巻き込んで世界的に大きな話題になったというものでした。この事例に触れたことで、世界の企業における考え方の大きな流れや個々の取り組みを新鮮な思いで学ぶことができ、それ以降は多様性についてより一層考えるようになりました。

海外で触れた3つの「DEIB」体験

後藤:学長ご自身がDEIBに関わる経験をなさったエピソードなどはありますか?

横手:これまで大きく3つ、多様性を意識した経験がありました。

一つ目は、小学校時代です。私は当時、親の仕事の関係でアメリカのカリフォルニア州に住んでいたことがあるのですが、まず単純に「さまざまな人種が存在する」ということを目の当たりにしたのが初めての体験でした。

また当時はアメリカで公民権運動が発展していった時期で、人権分離を是正する手段として「Busing(強制バス通学)」という取り組みが行われていました。これは黒人・白人地域それぞれに住む子どもを逆の地域の小学校に通わせるという取り組みなのですが、子ども心に「差別をなくすためにはそこまでしないといけないのか」とびっくりし、人権意識が芽生えたのを覚えています。

後藤:そういった公民権運動が活発な時期にアメリカに行かれて、どのように感じられましたか?

横手:それまでは日本で文化や言語の違いを感じることは少なかったのですが、いきなり自分がマイノリティになったわけです。最初は英語も話せませんし、授業で太平洋戦争について学ぶときなどは周囲から白い目で見られることもあり、辛い思いをしたこともありました。

ただ、自ら積極的に話しかけ、交流していく中で徐々にその壁が壊れていき、すばらしい仲間もでき、とても楽しく過ごすことができました。

後藤:子どものころのそのような体験は強烈だったことでしょう。二つ目のお話もお聞かせください。

横手:大学時代、夏休みに2〜3週間ほどアメリカに滞在した際、スタンフォード大学を訪問する機会がありました。その中で「アファーマティブ・アクション(積極的格差是正措置)」という取り組みがあることを知りました。これは入学合格者や雇用契約者・昇進などの対象を選定する際に、人権やジェンダーを考慮するというものなのですが、当時はスタンフォード大学でも黒人やヒスパニック系を優遇して合格させていたのです。

この取り組みは半世紀を経て、最近アメリカでも疑問視される動きもありますが、当時日本では全くない考え方だと新鮮に感じたのを覚えています。

後藤:難しい話ですよね。今のお話は「公正性(Equity)」に該当します。それまでの歴史などを踏まえると必要なことではあるのですが、一度に平等にしようとすると歪みが生じるので、どのように改善していくか、ということを考えることは非常に大切ですね。

横手:そうですね。やはり強制的に行うと揺り戻しがあると感じるところです。そして、三つ目の体験は、私が29歳でスウェーデンに留学に行った時のことです。

当時スウェーデンは議会でも女性議員が半分を占めていたり、女性教授が活躍していたりと、すでに女性が活躍する社会になっていました。実際私のメンターも女性だったのですが、ある日その方が私に漏らした言葉があったんです。

「スウェーデンでは女性が優遇されていると思うかもしれないけれど、決して十分ではありません。夕方家に帰ってごはんを作り、子どもをお風呂に入れてからもう一度大学に行って研究を続けている毎日。男性と同じような形で認められるには、ものすごく大変な努力と、目に見えない苦労があります。」

私はそれを聞いて、やはり真の多様性・平等というものは一朝一夕では成し遂げられないものなのだと強く感じました。

何かを犠牲にすることなく活躍できる場作りを

後藤:確かにDEIBの実現には時間がかかると思うのですが、これだけはやらなければならない、とお考えなのはどのようなことでしょうか?

横手:社会生活を送るにあたって、「それぞれの立場に応じて活躍できる環境づくり」を整えることであると考えています。「女性活躍」を例に挙げますと、これまでは人の数倍努力したり、ある部分を犠牲にしたりしてポジションを築き上げてこられたと思うんです。

もちろん一定の努力をすることは絶対に必要ですが、頑張っている人たちが無理をし過ぎなくともしっかりと力を発揮して、ポジションを得ることができる環境を整えることが大切であると考えています。

例えば病院では夜勤にあたる「当直」という業務がありますが、子育て中の女性の医師はそれが難しい方もいらっしゃる。これまでは、当直の負担が偏ったり、不公平感があったりしたこともあったかもしれませんが、それぞれの人のライフスタイルを理解し、それぞれが活躍できる場を提供してがんばってもらう。そういう環境づくりを各部門で意識しながら作り上げる努力をしているところです。そういう環境づくりが大切なのではないでしょうか。

「それぞれの立場に応じて最大の活躍ができる」。その実現こそが、真の平等であると考えています。

後藤:ワークライフバランスを実現するために、何かを犠牲にするのではなく、活躍できる場を作るというのはとても大切なことですね。

一方で、DEIBが一般的でなかった世代の方には「男性は仕事、女性は家庭」という伝統的な考え方を持っている方もまだいらっしゃると思いますが、それを変えるためにはどのようにしたらよいとお考えですか?

横手:最近は、考え方がすでに変わってきていると思いますし、時間が徐々に解決してくれるとも感じています。私たちの世代が過ごしてきた環境とは全く異なりますし、その環境だったからこそ活躍できたという部分もあると思います。

だからこそ、あくまでもそれぞれの考え方を押し付けないこと。新しい考え方を受け入れて、その価値を認め、推進していく。上の世代ではその両面性に悩む方もいると思いますが、これからは指導的立場の方にとって不可欠になってくると考えます。

オンラインの普及はDEIB推進のきっかけに

後藤:意識を変えるということはとても大切だと思いますが、「見た目を変える」ということについてはどうお考えでしょうか?例えば、ある会議では出席者の多くが男性で、女性は一人のこともありますし、外国人や障がいのある方がいないこともあります。そのような場でその女性が発言すると、その意見が「全女性の意見」と捉えられてしまうこともあると思います。

横手:おっしゃる通りですね。一方で、強制的に是正するというのはなかなか難しいところがあります。その中で私が期待しているのが、オンラインの活用です。

これまで海外に住んでいる外国人や家庭を持ちながら働いている方など、現場に行けないことが大きなハンデになっているようなことがありました。そういった物理的なハンデが、オンラインであれば時間も場所も選ばず誰もが参加できるようになります。そういった環境を千葉大学でも整えながら活躍の場を提供し、結果として多様性のある組織・会議の実現に繋げていければと考えています。

後編記事もぜひご覧ください

千葉大学ダイバーシティ推進部門C-DEIB特設ページはこちら