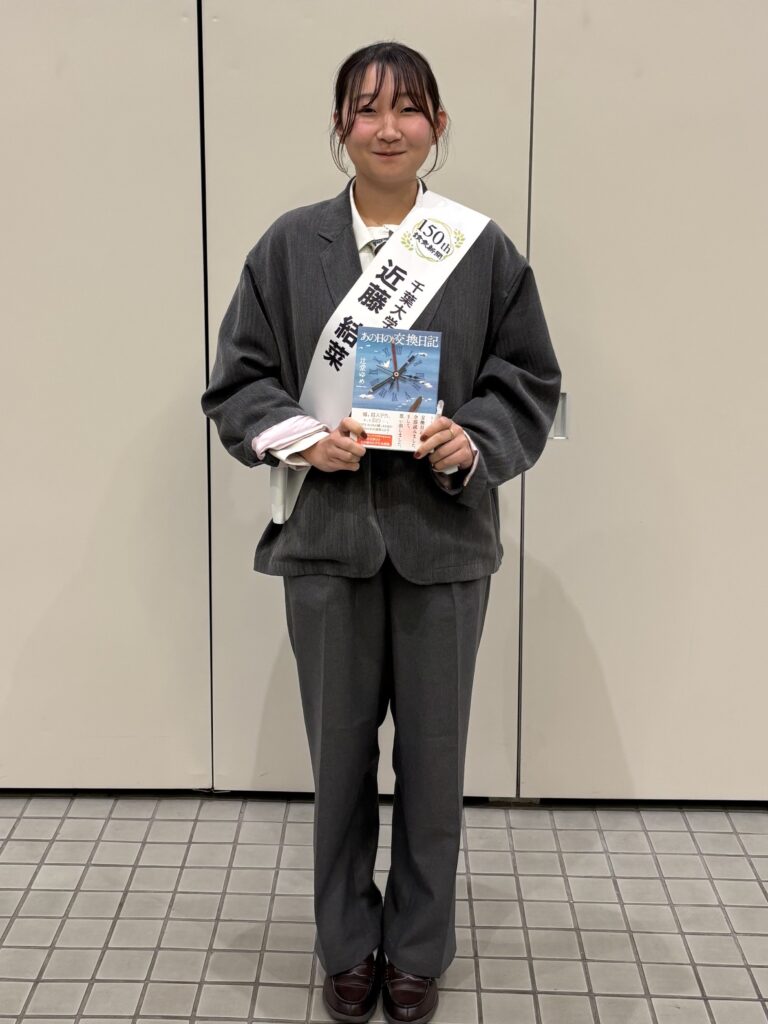

発表者がおすすめの本を紹介しあい、参加者全員で「チャンプ本」を決める「ビブリオバトル」はゲーム感覚を取り入れた新しいスタイルの書評合戦です。全国から1,756名が参加した「全国大学ビブリオバトル2024 」において、ブロック大会を勝ち抜いた30名のみがその場に立てる本戦に近藤結菜さん(教育学部2年)が初参加ながら進出しました。

今回のビブリオバトルには、本学の普遍教育科目「プレゼンテーション入門」の受講者全員が参加しました。今回は、近藤さんに授業での取り組みやビブリオバトルに向けて工夫したポイント、参加して感じたこと、学んだことをたっぷりと伺いました。

「色々な人と話したい!」という思いで参加した普遍教育科目「プレゼンテーション入門」

――授業をきっかけにビブリオバトルに参加されたと伺いました。まずは近藤さんが千葉大学に入学を決めた理由について教えてください。

近藤さん(以下敬称略):私は千葉県出身で、中学生の頃から中学校の先生になりたいと思っていました。高校に入学して先生に相談したところ、「千葉県の教員を目指すなら千葉大学の教育学部がいい」とアドバイスを受けたのです。そこで自分なりに調べたところ、実家から通える立地の良さや授業の内容に加えて、附属中学校があり、1年生から教育実習ができることなど、千葉大学は自分のやりたいことと合っていると感じました。

また、総合大学なのでさまざまな人と出会えるのも魅力でした。自分が先生になったときに、色々な価値観を持った人と関わった経験がプラスになると思ったんです。

――普遍教育科目の「プレゼンテーション入門」を受講したきっかけは何だったのでしょうか?

近藤:私は教育学部の中学校コース国語科に所属しているのですが、同じ学科の学生が9人しかおらず、新しい出会いがあまりなかったのです。授業選択を考えているとき「プレゼンテーション」というタイトルを見て、これは絶対に人と話す機会が多いだろうと思って受講を決めました。もともと人と話すのが好きだったことと、色々な人と交流できると思い、楽しみな授業でした。

――どのようなことを学ぶ授業なのでしょうか?

近藤:学ぶことはたくさんあるのですが、授業のほとんどは私たちが発表する時間です。毎回与えられたテーマに対して学生がプレゼンし、最後に先生から講評を受ける構成になっています。

また、毎回プレゼンのポイントを教えてくれるのも特徴です。先生はプレゼンが非常に上手なのですが、構成づくりの自由さや、話す時のテクニックなどを学ぶことができます。

スタイルは自由。「自分らしさ」を貫いたことが本戦進出という結果に

――ビブリオバトルに参加することになった時の気持ちを聞かせてください。

近藤:私は小さい頃から本を読んだり、映画を見たりすることが好きで、それを人にお勧めすることも大好きなんです。シラバスにビブリオバトルのことが書いてあったことも授業を選んだ大きな理由の一つだったので、参加することはとても楽しみでした。

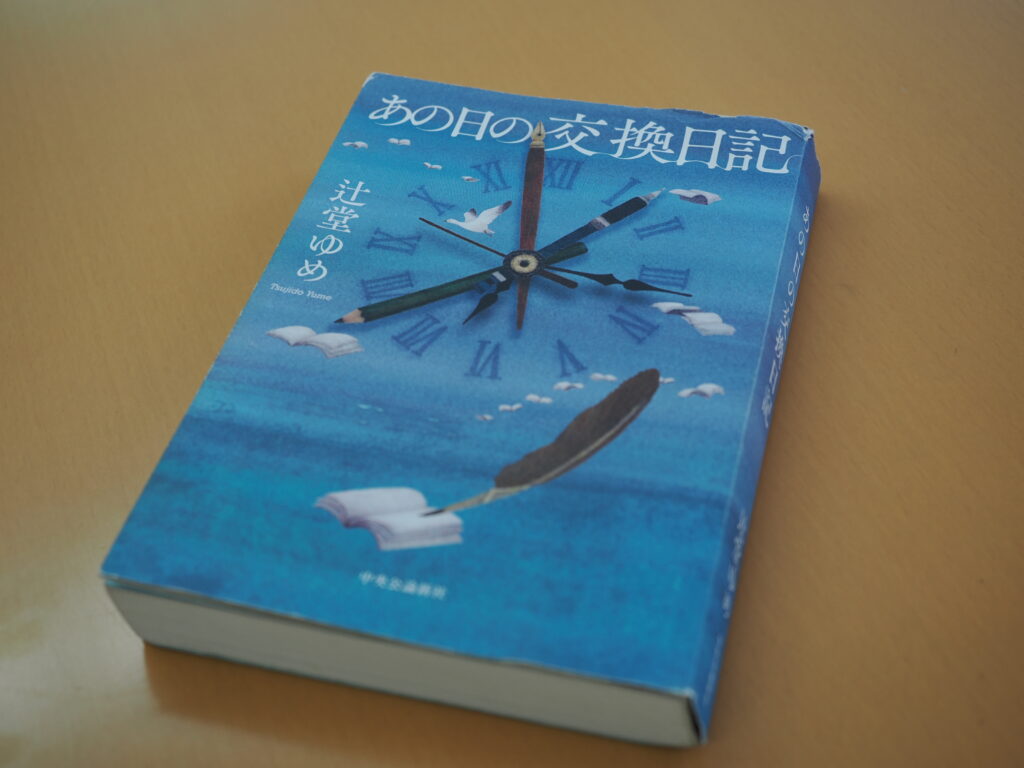

実はその時からもう「この本を紹介しよう!」と決めていました。それが『あの日の交換日記』(辻堂ゆめ・中央公論新社)でした。この本は中学生になった時、私が初めて児童書以外で祖母に買ってもらった本でとても思い入れがあったのですが、これまであまり人におすすめができていなかったので、「これはチャンス!」と感じました。

――普段から、気に入った作品のメモなどを取っているのですか?

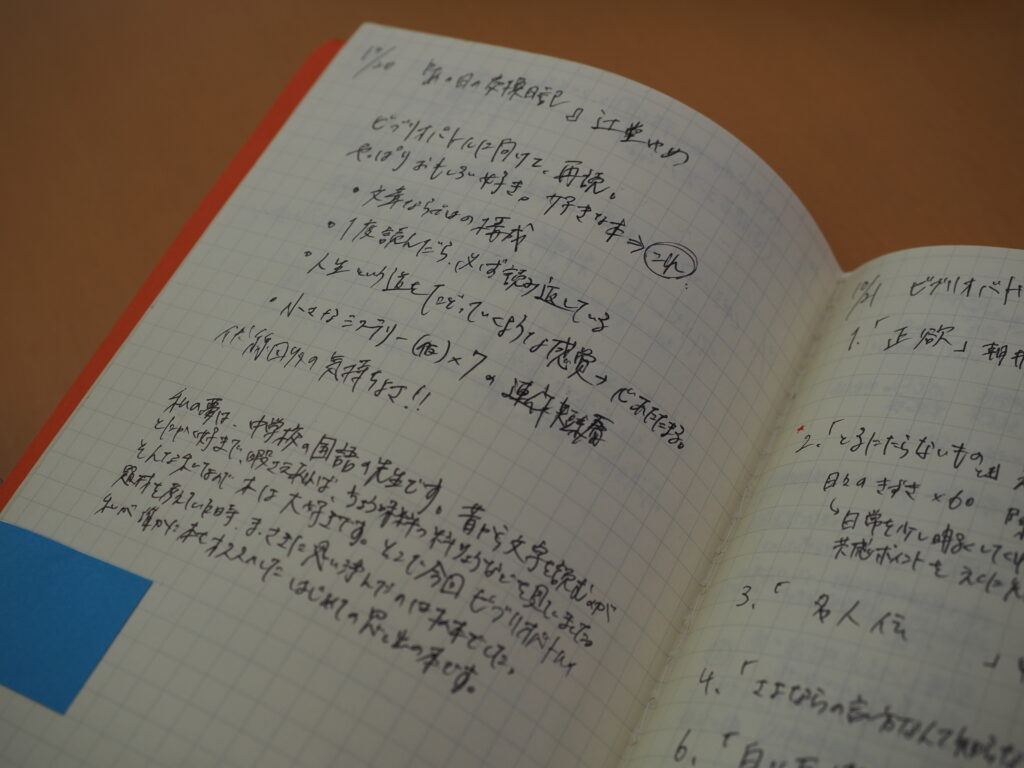

近藤:大学生になってから時間ができたので、好きなことや将来教育に携わるにあたって役に立ちそうなことを書き込んでいこうと考え、少し分厚いノートを買いました。今は読書の感想だけでなく、授業の感想や学んだことなども含め、自分が少しでも心動かされたことはとにかくなんでも書き込むようにしています。

――ビブリオバトルに出ることになって、準備や工夫したことはありますか?

近藤:先生から「自分らしい、自由なプレゼンでいい」とアドバイスを受けていたので、ほかの人と被らないよう思い切った構成にしようと考えました。

この本は全体を通してかなり多くの伏線が張り巡らされているので、内容を伝えようとするとネタバレになってしまう可能性がとても高かったんです。そのため、半分以上を「自分がどんな人間で、なぜこの本を好きなのか」ということを伝えるためのエピソードトークにして、本の内容だけでなく自分という人間も知ってもらえるような構成にすることにしました。

――実際に参加して、近藤さんが本戦に進出できた要因について自分ではどうお考えですか?

近藤:大会を通じて感じたのは、「選んだ本の魅力」を紹介するビブリオバトルではあるものの、本を選ぶ力だけでなく「話し手の個性が伝わるプレゼン」がより印象に残り、選ばれるということでした。

私自身初めての参加だったので試行錯誤しながら準備を行いましたが、本の選び方、構成づくりや当日のプレゼンも含め、自分らしく表現していこうというスタンスを貫けたのがよかったのかなと感じています。

構成は半分以上エピソードにしましたが、実際のところ台本はあまりしっかりと作り込まず、重要な単語だけ書き出して、あとはその場で感じた気持ちや流れで表現は少し変えていきました。そのときの熱量が会場に伝わったのかな、と思います。

「とにかくやってみる」ことが、思いがけない体験・経験につながる

――先生の「プレゼンは自由なスタイルで良い」という教えが生きたのかもしれませんね!会場からの反応はいかがでしたか?

近藤:参加者が挙手で投票するときは後ろを向くので実際どのくらいの票が入ったのかはわからないのですが、来てくれた母親が「たくさん入っていたよ!」と教えてくれました。

そして、セミファイナルが終わった後、あるご夫婦が「あなたのプレゼンテーションがすごく印象に残って、本を買って読んだんですよ」と話しかけてくれたんです。しかも、「関東ブロック大会ですごく印象に残ったワードがあったけど、セミファイナルでそのワードがなくてちょっと残念だった」とも話してくれました。これを聞いた時、自分の言葉で心が動いた人がいたということをとてもうれしいと感じたとともに、1回1回真剣に聞いてくれる人に対し、全力で臨まなければいけないなと少し反省もしました。

――ビブリオバトルは参加者が投票をするのも一つの特徴ですが、ほかの方のプレゼンを聞いていかがでしたか?

近藤:本当にさまざまなスタイルがあるんだなということを学びました。演劇のように表情や身振り手振り豊かな表現だったり、しっかりとした構成でさながらビジネスの場のような印象を持つものだったり…。

台本があるとパニックにあわててしまう私には難しいなと思うような、すばらしいプレゼンテーションをたくさん見ることができて、とても勉強になりました!

――ありがとうございます。それでは最後に、今回の経験を生かしてこれから取り組んでいきたいことなどを教えてください。

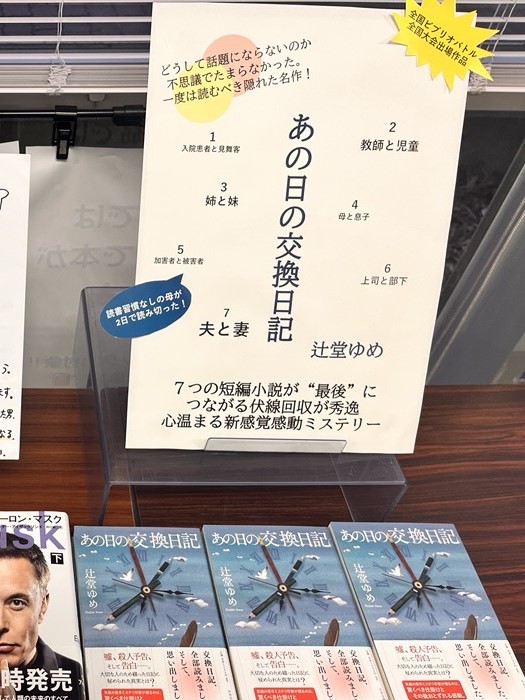

近藤:「色々な人と話せたら…」という理由で受講した授業で、しかもその一環として参加したビブリオバトルでしたが、挑戦した結果本戦に進出できたり、このような形で取材してもらえたりと、想像もしていなかった経験をすることができました。ちなみに今回の結果を受けて学内の生協ブックセンターに『あの日の交換日記』を並べていただき、紹介するPOPまで考えさせてもらえたんです。

何かに挑戦することで、元々の目的にはない「得られるもの」があるということを学べたので、迷ったら行動することはとても大切だなと感じました。今後、時間はかかると思いますが、小説の執筆にチャレンジしてみたいと思います!

「プレゼンテーション入門」を担当されている大西教授にもコメントをいただきました。

予選(千葉)、ブロック(関東地区)、全国大会と、ビブリオバトルでの近藤さんのプレゼンを全て生で見て来ましたが、徐々に度胸がついたのか、プレゼンター(バトラー)として成長していくのが手に取るようにわかりました。私が担当する「プレゼンテーション入門」という授業を飛び越えて、彼女自身とても大きな経験をしたと思います。

実際、ビブリオバトルはちょっとした運もあるので、聴衆との相性さえ合えば、彼女が全国優勝していてもおかしくないほどの出来ばえでした。他方、今回の大会を見ていて感じたのは、バトラーたちのレベルが数年前に比べ圧倒的に進化しているということです。ビブリオバトルは1人5分のプレゼンと、その後2分程度のQ&Aという計7分で構成されているのですが、今回の全国大会で上位に入賞した人たちは、いずれも5分のメイン部分に加え、独特のユーモアを交えるなど最後2分の受け答えが絶妙で、会場との一体感を掴んだことが大きかったという印象です。加えて、聴衆からの質問も、数年前までは「なぜその本を選んだのか」「最もおもしろいと思った箇所は」など定型的なものだったのですが、今回は「その本を読む前と読んだ後のあなたはどのように違うか」など、対応の難しい鋭い質問が多く、その意味では聴衆の質問力もレベルアップしているなと感じました。2025年度の授業ではそうしたことも伝えていきたいと思いました。

千葉大学には近藤さんに負けずとも劣らない優秀なプレゼンターがたくさんいます。福沢諭吉はかつて半学半教という言葉を残しましたが、私自身、学生に教えつつもそんな彼らから多くを学んでいます。