大学院進学を視野に入れている学生は多くいますが、大学院で何を学び、どのような生活を送るのかをイメージしづらい人や、修了後のキャリア選択に不安を抱える人も多いのではないでしょうか。

このシリーズでは、そのような疑問や不安を解決するため、大学院進学のきっかけや実際の生活について、現役の院生に語っていただきます。

第1回となる今回の語り手は、千葉大学大学院融合理工学府基幹工学専攻機械工学コース博士課程3年の福井千海さん。子どもの頃からさまざまなことに興味を持ち、チャレンジしながら多くの経験を積んできた福井さんのエピソードは、これからの進学を考える中高生・大学生必見です!

自分の興味のあるテーマに忠実に行動し、学外の研究室へ

――千葉大学に進学する前は他大学で研究をされていたとのことですが、千葉大学に進学する前の略歴について詳しくお聞かせください。

福井さん(以下、敬称略):子どもの頃から漠然と「生物と機械の融合」や「人間のデジタル化」というテーマに魅力を感じていて、これらを基準に大学・学部選びを進めました。

進学したのは東京理科大学理工学部・応用生物科学科です。ただ、最初のうちは勉強よりも部活に力を入れていました(笑)。自動車部に所属し、競技用の自動車の改造や整備をしたり、選手として大会に出場したりしていました。

学部3年生で配属希望を出す研究室を決める時期となり、自分の関心分野を扱う研究室を学内で探したのですが、なかなか合致するところが見つからなかったのです。そこで学外にも目を向け、興味のある研究を行っている教授が参加する学会に参加したり、直接アプローチしたりして話を伺い、最終的に選んだのが東京大学・神崎亮平先生の研究室(神崎研)でした。

――理科大の学生として、東京大学の研究室に行かれたのですか?

福井:はい。知らないまま突撃してしまったのですが、交流研究生という制度があったので、結果としてこの制度を活用することになりました。

――アグレッシブですね!(笑)。そこから博士課程で千葉大学の劉浩先生と、中田敏是先生の研究室に移られたきっかけについても教えてください。

福井:実は以前から千葉大学の中田敏是先生とは面識があったのです。神崎研で私を直接指導してくださっていた特任助教の照月大悟先生(現信州大学繊維学部准教授)が中田先生とお知り合いで、神崎研では実施できない実験を何度か実施させていただきました。

博士課程に進む際、改めて自分の研究テーマにあった研究室がどこだろうと考え、東大を中心にいくつか見学させてもらったのですが、最終的に劉先生、中田先生の研究室に所属することを決めました。

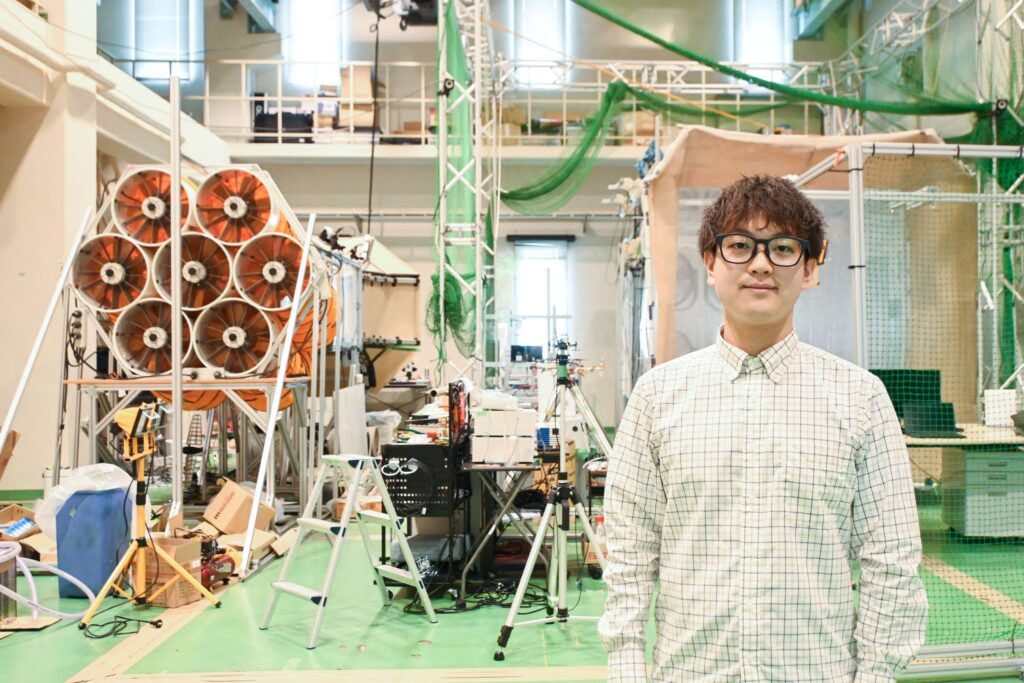

「匂い源探索」飛行ロボットを開発し、探索範囲の世界記録を樹立

――どのようなテーマで研究をしているのでしょうか?

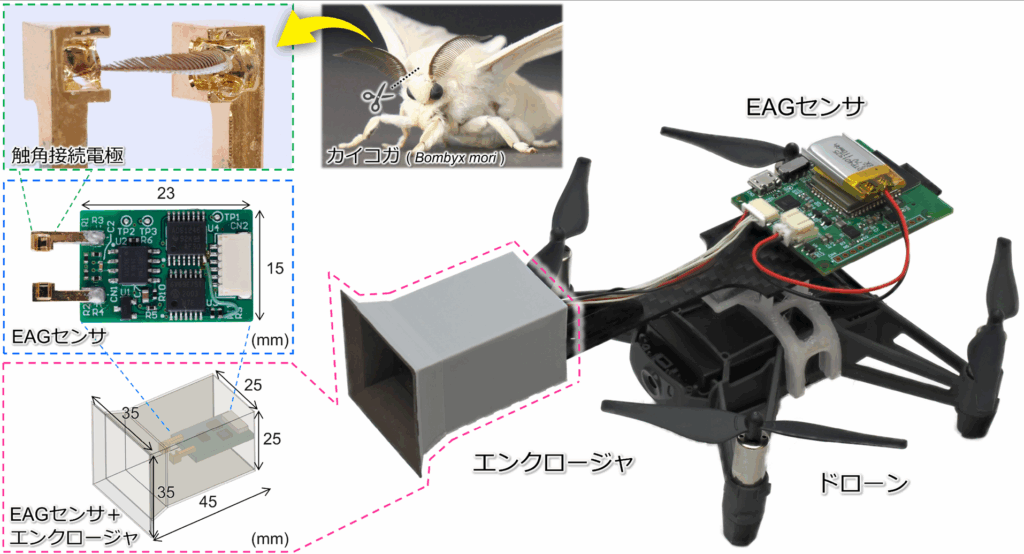

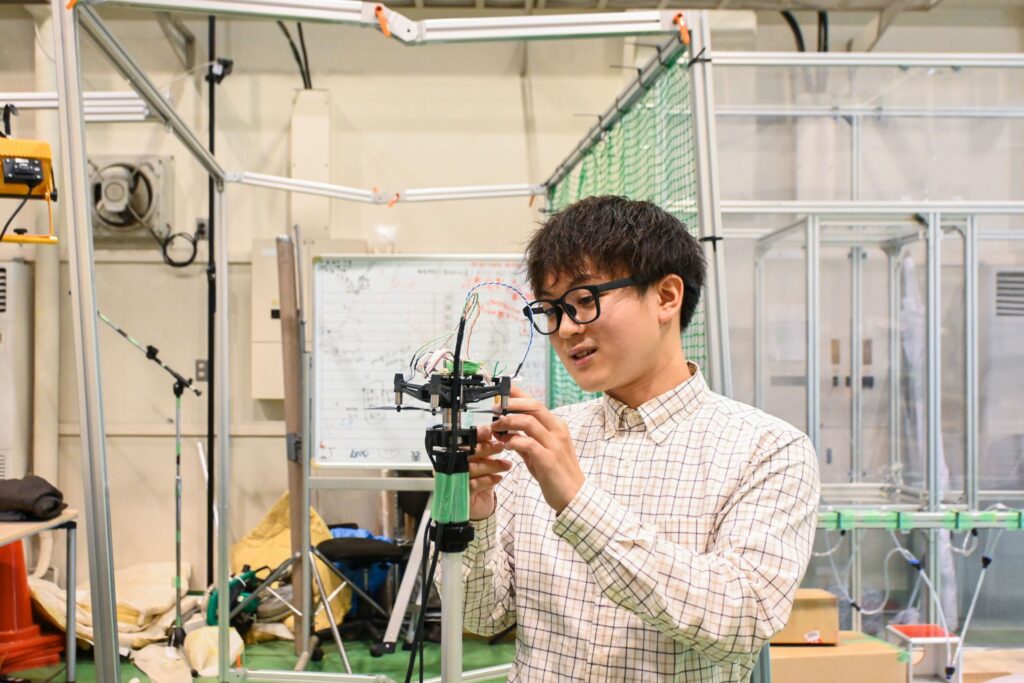

福井:これまで取り組んできたのは、生糸の原料となる繭を生み出すカイコの成虫「カイコガ」の触角を使った飛行ロボットの開発です。カイコガの触角は非常に珍しく、カイコガの性フェロモンを特異的に検出するという特徴があります。

この触角を匂いセンサとして搭載した飛行ロボットを開発し、匂いの発生源を探索するという研究を行っています。この嗅覚飛行ロボットの性能を向上させ、探索範囲最大5 mという小型ドローンによる匂い源探索の世界記録を樹立し、今年2月にプレスリリースで発表しました。

プレスリリースはこちら▼

進化した次世代匂い追跡ドローン~昆虫の技術を駆使した世界最高性能モデルが新記録を樹立!~ | 国立大学法人 千葉大学|Chiba University

――まさに「生物と機械の融合」といったテーマですね。この研究に関する今後の目標はありますか?

福井:色々な可能性があると思いますが、現在はこの嗅覚飛行ロボットを災害時の要救助者探査に応用する研究開発を進めています。具体的には、人から放出される匂いを検出することのできる蚊の触角をセンサとしたドローンの構築を目指しています。

自分の時間を何に充てるべきか?をその時々で考える

――子どもの頃から「生物と機械の融合」に興味があったというお話ですが、何かきっかけがあったのでしょうか?

福井:生物も機械も好きでしたが、「融合」に興味を持った理由は特にないんです。ただ、子どもの頃から生き物を見たり捕ったりということは好きでしたし、実家が自動車整備工場を営んでいるので自動車やバイクの構造はなんとなく理解していたなど、下地はできていたのかもしれませんね。

子どもの頃から趣味や関心はとても幅広かったので、その時々で何に自分の時間を充てるかは変わってきましたね。小学生から中学生にかけてはゴルフに熱中していて、県大会では3回準優勝しました。実はその3回とも某有力プロゴルファー(当時の同期)に勝っていたんですよ。あのままゴルフを続けていれば、プロゴルファーとして活躍していたのかもしれません(笑)。また、高校に進学してからは体育祭や生徒会活動などに没頭していました。

――昔から勉強に限らず、広く挑戦されていたのですね。最近の大学院生活は研究がメインですか?

福井:もちろん研究の時間がメインですが、今でも色々な趣味があります。最近は、超望遠レンズを使って野生動物の撮影をしたり、オーディオ機器にこだわったりしています。将来は、起業もしてみたいですね。

また、東京大学の先端科学技術センターが行っている次世代育成プログラム「先端教育アウトリーチラボ」にも参加していて、中高校生に対して研究指導や自身の研究紹介なども行っています。

――中高校生にとっては身近な先輩からのお話はとても参考になりそうですね。

福井:博士課程の段階で研究を指導するというのは難しいと感じることもあります。ただ、研究に興味のある生徒は多くいる一方、研究についての指導を受ける機会は非常に限られています。このような背景から、我々のような活動にも少なからず意義はあると考えています。研究活動を実際にしている人が助言をすることで、研究についての理解を深めてもらうだけでなく、実際の研究の雰囲気を体験してもらえていると考えていますね。また、彼らの将来の可能性を広げるサポートができるのはうれしいですね。

大学院に行くことで広がる「将来の選択肢」

――将来のキャリア選択に迷っている学生もいるかと思うのですが、大学院、そして博士課程に進学することについては、どのようにお考えですか?

福井:卒業研究をしてみて、研究をもっとしてみたいという気持ちがあるのであれば、大学院進学を検討してみてはいかがでしょうか。博士課程進学においては、経済面やその後の進路など色々と不安はあると思いますが、経済面でいうと現在はかなり多くの支援制度があるので、実感としてそれほど心配することはありません。またその後の進路についても、博士号取得者だから企業から敬遠されるということも稀だと思います。

研究を通じて得られる利益はさまざまあります。研究分野に関する技能的成長はもちろん、コンフォートゾーン(人がストレスや不安を感じることなく、心地よく過ごせる心理的な領域や状態)から抜け出さなければいけない局面が数多くあると思いますので、精神的な成長も得られます。研究では、未解決、未調査の課題に対して適切な問いや目標を設定することが重要になりますが、このような力を鍛えることができるのも大きなメリットだと思います。こういった力を鍛錬する機会は非常に限られている一方で、威力を発揮する機会はとても多いように思います。ちなみに、博士号を持っていると海外移住しやすいというメリットもありますよ。

――ありがとうございます。これから大学院、そして博士課程への進学を考える中高生、大学生に向けてメッセージをお願いします。

福井:中高生の皆さんは、まだまだ博士課程進学まで時間があると思いますので、研究者が主催する見学会等や学会に参加してみてはいかがでしょうか。学会参加者には、基本的にどのような発表が行われるか情報が開示されますので、その情報についてよく下調べしてから参加する、ということを心掛けるだけでも、色々な情報をインプットすることができるので、研究というものに対する解像度が上がると思います。また、大学生でなくとも、研究成果を発表できる場はありますので、何か研究を始めてみることもできます。ただし、適切な環境や指導者の下で実施するのが良いでしょう。

大学院進学は、皆さんの可能性を大きく広げてくれると思います。海外で研究する機会を得られるかもしれませんし、様々な専門家との接点や協力関係が得られるかもしれません。こういった機会は、起業や海外移住などのダイナミックな人生に繋がるものだと思います。

自分のやりたいことをまだ見つけられていない方もいるかと思いますが、まずは色々な経験をして、考えるための材料をゲットしてみてください。こういった経験は、もしその道を選ばなかったとしてもあなたの糧になってくれると思います。

関連URLはこちら▼

千葉大学 大学院融合理工学府HP:https://www.se.chiba-u.jp/

千葉大学 生物機械工学研究室:https://www.em.eng.chiba-u.jp/~liu/index.php?Home

千葉大学における高大連携活動についてはこちら▼

千葉大学 高大連携部 高大連携支援室:https://www.cfs.chiba-u.jp/koudai-renkei/index.html